科技VI设计如何更高级的将科技感体现出来?

在数字化浪潮席卷全球的今天,科技品牌的视觉识别(VI)系统早已超越了单纯的“标识”功能。它不仅是品牌与用户对话的第一语言,更是科技企业价值观、创新力与未来视野的具象化表达。然而,当“科技感”成为无数品牌的追求,许多设计却陷入了同质化陷阱 —— 过度依赖蓝色、几何图形与金属质感,最终呈现出的只是流于表面的“科技符号堆砌”。

真正高级的科技VI设计,应当是“克制中的张力”“理性中的温度”“未来感中的人文关怀”。它既能精准传递科技属性,又能构建独特的品牌记忆点,更能在用户心中种下“值得信赖的创新者”的认知。那么,如何让科技VI设计的“科技感”从平庸走向高级?

一、 打破符号依赖:从“元素堆砌”到“理念具象”

科技感的初级表达,往往依赖于约定俗成的视觉符号:蓝色渐变、电路板纹理、像素化图形、机械线条…… 这些元素虽能快速传递“科技属性”,却容易让品牌陷入“千篇一律”的困境。高级的科技VI设计,需要先跳出“符号依赖”,从品牌的核心技术、价值主张出发,将抽象理念转化为专属视觉语言。

1. 以技术特性为原点,创造“不可复制”的视觉符号

真正有穿透力的科技VI,其视觉元素往往与品牌的核心技术深度绑定。例如,NASA的VI系统中,那个环绕地球的红色弧线不仅是图形,更隐喻了“探索宇宙、连接地球”的使命;特斯拉的Logo看似简单,实则是“电动机截面”的抽象化,既传递了“新能源”属性,又以极简形态暗示了“高效能”的技术追求。

设计时,不妨追问:品牌的核心技术是什么?它解决了什么问题?其运行逻辑有何独特性?将这些技术特性拆解为视觉元素 —— 比如量子计算的“叠加态”可以转化为“虚实交织的图形”,人工智能的“深度学习”可以抽象为“不断生长的线条”—— 让视觉符号成为技术的“代言人”。

2. 用“反常识”打破刻板印象

科技不等于“冷硬”,未来感也不等于“疏离感”。想要突破同质化,不妨尝试“反常识设计”:当所有科技品牌都在用冷色调时,适当加入低饱和暖色调(如米白、浅驼)传递“科技的温度”;当多数设计依赖直线条时,用“流动的曲线”体现科技的“适应性”与“生命力”。

例如,生物科技公司的VI设计可以融合实验室的“精密感”与生命的“有机性”—— 用几何图形的切割模拟细胞结构,用渐变色彩表现生物分子的活性,既保留科技的严谨,又传递“科技服务生命”的理念。

二、 色彩系统:从“非蓝即灰”到“有层次的情绪表达”

色彩是科技VI中最具冲击力的元素,也是最容易陷入同质化的环节。“科技 = 蓝色”的认知根深蒂固,但高级的色彩系统应当是“多维度的情绪载体”—— 既能传递科技的理性与可靠,又能根据品牌定位展现创新、活力或温度。

1. 基础色:拒绝“纯蓝霸权”,寻找“科技的专属色”

蓝色之所以成为科技的“默认色”,源于其传递的“理性、信任、冷静”特质,但不同科技领域对色彩的需求截然不同:

- 硬科技(如芯片、航天)需要强化“专业与可靠”,可选择低饱和的靛蓝、藏青,搭配银灰作为辅助色,凸显精密感;

- 消费科技(如智能硬件、APP)需要“亲和力与活力”,可尝试浅蓝与薄荷绿的组合,或用橙色作为点缀,平衡科技感与生活感;

- 前沿科技(如AI、元宇宙)需要“未来感与突破性”,可采用深紫与浅蓝的渐变,或低饱和的“赛博粉”,打破传统科技色的边界。

2. 色彩逻辑:用“层次”替代“堆砌”

高级的科技VI色彩系统,必然有清晰的“主次逻辑”:1种主色奠定品牌基调,1-2种辅助色强化属性,1种点缀色制造记忆点。例如,苹果的VI以“深空灰”为主色(传递高端与简约),白色为辅助色(强化科技的纯粹),偶尔用红色作为点缀(如产品按键),既保持科技的冷静,又避免了单调。

更关键的是,色彩的应用需要“场景适配”:在品牌Logo中保持主色的纯粹性,在延展设计(如官网、包装)中通过渐变、透明度变化展现层次,让色彩随场景“呼吸”,而非一成不变的“色块”。

三、 字体与排版:从“机械工整”到“精准中的韵律”

字体与排版是科技VI中“隐形的骨架”,它决定了品牌视觉的“秩序感”与“可读性”。科技品牌的字体设计往往追求“工整”,但高级的表达应当是“精准中的韵律”—— 既体现科技的严谨,又通过细节处理传递“动态感”与“创新力”。

1. 字体选择:拒绝“千篇一律的无衬线”

无衬线字体(如Helvetica、思源黑体)因“清晰、现代”成为科技品牌的首选,但想要更高级的表达,需要在“标准”中寻找“差异”:

- 定制化字体:在无衬线基础上调整细节,比如将字母“i”的点设计为品牌图形的简化版,或让字母“O”呈现“环形渐变”,强化专属感;

- 字体性格匹配:硬核科技可选笔画粗重、棱角分明的字体(如Space Grotesk),展现力量感;软科技(如健康科技)可选择笔画纤细、圆角处理的字体(如Inter),传递轻盈与亲和。

2. 排版逻辑:用“网格”构建秩序,用“打破”制造张力

科技VI的排版核心是“理性与自由的平衡”:

- 基础网格:建立严格的网格系统(如8px/16px为单位),确保Logo、文字、图形在不同媒介中保持一致的比例与间距,体现科技的“精准性”;

- 动态打破:在网格基础上,通过局部元素的“错位”“叠加”“倾斜”制造张力。例如,在官网Banner中,让标题文字与图形元素形成微小的角度差,或让部分文字“突破”边框,传递科技的“突破性”与“动态感”。

四、 动态延伸:从“静态标识”到“有生命力的系统”

在数字时代,科技VI早已不是“印在名片上的静态图形”,而是需要在屏幕、AR/VR、动态广告中“活起来”的系统。动态设计的加入,能让科技感从“平面”走向“立体”,从“静止”走向“流动”。

1. Logo的“微动态”:让科技“呼吸”

高级的科技Logo动态设计,往往是“克制而有意义”的:

- 苹果的Logo在开机时的“渐亮”效果,模拟了“科技唤醒”的过程;

- 谷歌DeepMind的Logo动态中,图形元素的“融合与分离”隐喻了“AI的学习与进化”;

- 大疆的Logo动态里,螺旋桨图形的“轻微旋转”既强化了“无人机”属性,又传递了“精准操控”的技术特点。

这些动态不是炫技,而是让Logo成为“会说话的符号”,在0.5-2秒的时间里,传递品牌的核心价值。

2. 延展设计的“场景适配”:让科技感“无处不在”

科技品牌的VI需要适配多场景 —— 从手机APP图标到展会大屏,从产品包装到AR滤镜。高级的设计会根据场景调整“科技感的浓度”:

- 在小屏(如APP图标)中,用简化的图形与高对比度色彩确保识别性;

- 在大屏(如发布会背景)中,通过动态粒子、光线追踪等效果强化未来感;

- 在实体媒介(如产品外壳)中,用材质对比(如磨砂金属与光面玻璃)展现科技的“触感”。

五、 科技与人文:从“冰冷技术”到“有温度的连接”

真正高级的科技感,从不排斥“人文关怀”。当科技逐渐渗透生活的方方面面,用户需要的不仅是“先进的技术”,更是“被理解的需求”。科技VI设计的最高级表达,是让“理性的科技”与“感性的人文”形成平衡。

1. 加入“有机元素”,软化科技的“冷硬感”

科技的“精密”与自然的“柔和”并非对立。在VI设计中融入有机元素(如植物线条、水流形态、人体曲线),能让科技感更具亲和力:

- 健康科技品牌可将“心电图波形”与“树叶脉络”结合,传递“科技守护生命”的理念;

- 教育科技品牌可用“书本轮廓”与“神经网络图形”叠加,体现“科技赋能学习”的价值。

2. 用“留白”传递“克制的高级”

科技的本质是“解决问题”,而非“炫耀技术”。高级的VI设计懂得用“留白”传递这种克制:减少不必要的装饰元素,让核心图形与文字有足够的“呼吸空间”,既体现科技的“高效”,又给用户留下想象余地。例如,索尼的VI系统以大量留白为基础,让“SONY”字母与图形在简洁中传递“专注创新”的态度。

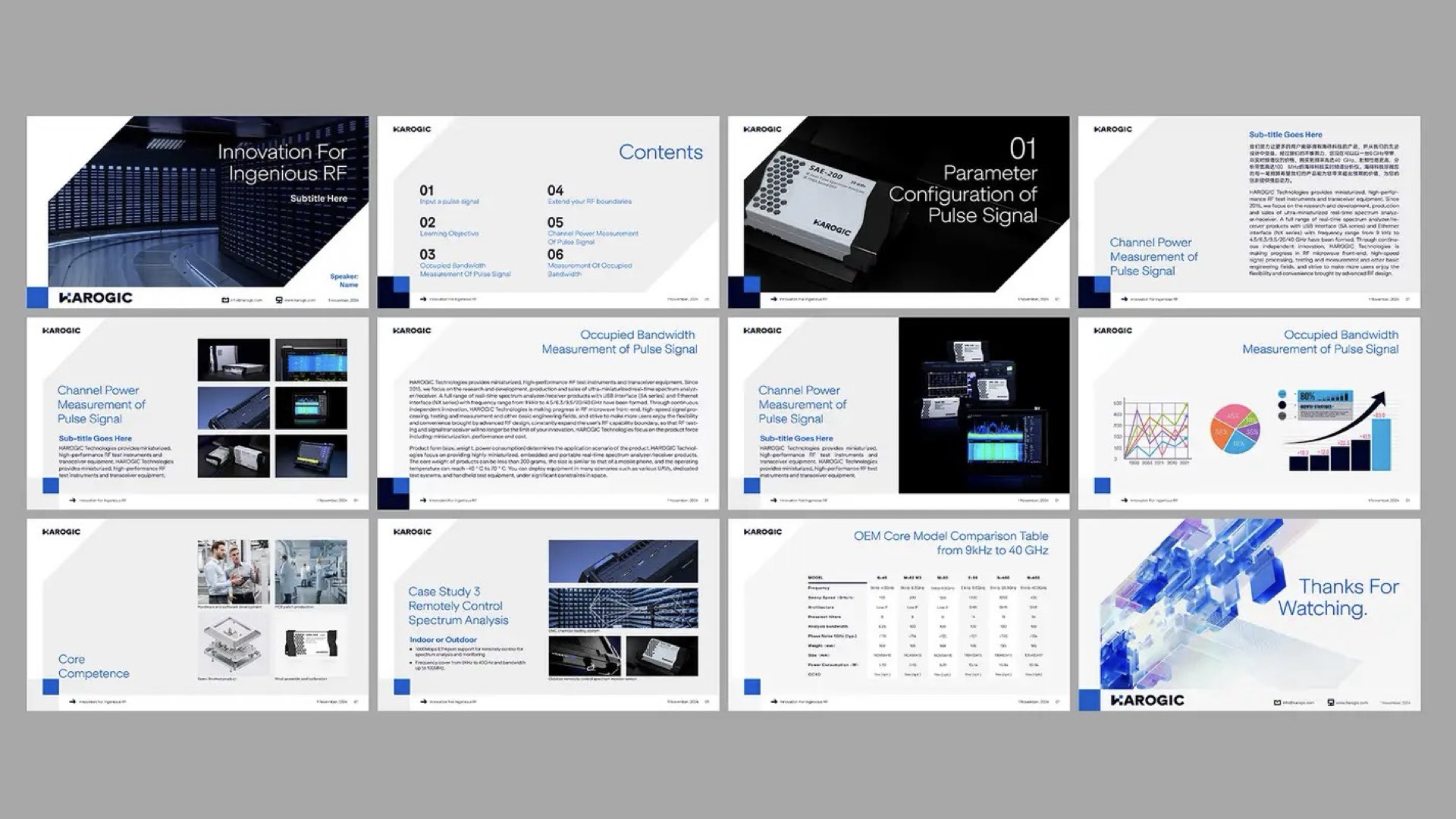

六、 焕识品牌原创的科技品牌VI设计案例

高级科技感,是“懂技术”更“懂人”。科技VI设计的高级感,从不在于使用了多少“未来元素”,而在于能否精准捕捉品牌的“科技内核”与用户的“情感需求”。它需要设计师既懂技术的逻辑,又懂人文的温度;既守设计的规则,又有打破常规的勇气。当一个科技品牌的VI系统,能让用户在看到它的瞬间,不仅能感受到“这是一个科技品牌”,更能读懂“它将如何改变世界”—— 这样的科技感,才是真正高级的表达。